森で感じるタイパって?長野県根羽村で現地ツアーを行いました

タイパという言葉をよく見聞きする昨今、短い時間で高い効果や満足度を得られると「タイパがよい」などと言われます。気の遠くなるほど長い年月を要する森づくりは、タイパとは相容れない…そんなふうに思われるかもしれません。昨年11月20・21日、森づくりを開始して約半年が経ったシチズン時計株式会社様の現地ツアーを行いました。「シチズンの森」のある長野県根羽村を14名の社員のみなさんと巡った2日間、森や地域の方々と触れ合いながら感じる「タイパ」や「時間」とはどんなものでしょうか。

■山に木を植える

ざあざあと雨が降りしきるなかシチズンの森へ向かいました。ずぶ濡れの作業になるかなと思っていた ら、急に雨がピタリ。いまがチャンスとばかりに植樹体験です。ケヤキ8本、ミズナラ8本、ヤマザクラ8本、クリ8本、計32本の苗木を無事植えることができました。シチズン時計のみなさんは晴れ女、晴れ男が多いのかもしれません。もっと植えたかった!という声も多く聞かれるほど、植樹を楽しんでいました。

植樹したばかりの苗木はまだ細く小さいですが、山に植えられるくらいの苗木に育つまでに通常2~3年を要します。2~3年が長いか、短いか。みなさんはどう感じますか。

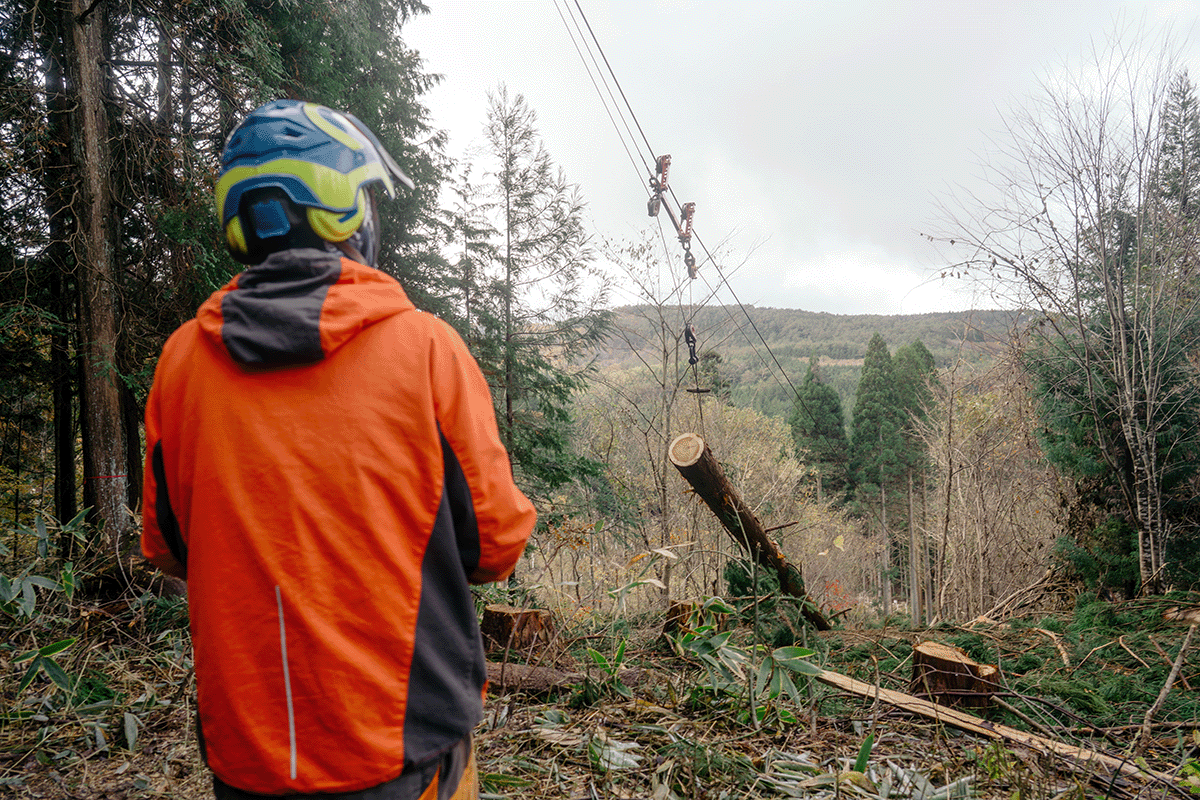

■山で木を伐る

「植える」のあとは「伐る」現場へ。「伐る=自然破壊」というイメージが湧く方もいらっしゃるかもしれませんが、森を健やかに保つためには「伐る」ことが必要な場面もたくさんあります。根羽村森林組合のみなさんが収穫期を迎えたスギの伐採とヒノキの間伐作業をしている様子を見学しました。

チェーンソーを使っているのは根羽村森林組合の木村勇太さんです。樹齢90年ほどに育ったスギの収穫のため、チェーンソーで受口や追口と呼ばれる切り込みを入れ、クサビを深く打ち込んでいく様子をシチズン時計のみなさんは固唾を飲んで見守っていました。ミシミシと小さな音が聞こえてくると間もなく大きく傾き、地面に向かって倒れていく大木。大地を揺らした音は一帯に響き渡り、ふだん味わうことのないような衝撃が体を突き抜けていきました。

このスギを植えた方はここにはいません。誰かが植えてくれた木が90年の時を経て収穫時期を迎え、これから木材として新たな人生ならぬ”木生”がはじまる。そう思うと、先人の思いを継ぐ大切な場面に立ち会わせていただいたという気持ちになります。同時に、いつかどこかでこの木に再会したくなりました。

■山の木を木材にする

こちらは根羽村森林組合の加工場です。山から伐り出された木の皮むきなどを見学しました。人参やリンゴの皮ならさっさっとむけても、太さも長さも重さも桁違いの原木の皮むきとなると一大事。そこで頼りになるのが重厚で大迫力の機械です。原木をセットすると木がくるくると動き出し、回転しながらみるみるうちに皮がむけていきます。つるんと皮がむけた木の姿はなんだかゴボウのよう!

きれいに皮がむかれた木は、さらに製材や乾燥、加工といった作業を経て大工や職人などの手に渡ります。木を伐ってから1.5~2カ月ほどかかってようやく次の作り手へと渡り、さらに私たちの暮らしで用いる家具や雑貨、建築物などになるまでには長い旅路が待っています。

■山で牛と生きる

ここは根羽村にあるハッピーマウンテンです。18歳のときから牛に関わり、牧場への就職や独立などを経験したのち根羽村に移り住んだ幸山明良さんが牛や鶏たちと協働しながら持続可能な里山づくりに挑戦している場所です。幸山さんのガイドで山を散策。牛の気持ちを知りたくて1年間森でテント暮らしをした経験もある幸山さんだからこそ知り得たディープな山の知識や牛や鶏との向き合い方など、他では聞けないお話をたくさん伺うことができました。近距離で対面した牛や鶏に最初は驚いていたシチズン時計の社員のみなさんでしたが、牛を撫で、鶏を抱っこし、牛のフン(ここの牛たちのフンまったく臭くありません)を素手で触るなど、生き物との触れ合いを通じてどんどん心が開かれていくようでした。

ハッピーマウンテンでは牛は365日放牧されています。自らの足で歩き、草を食み、眠くなれば眠る。一般的な酪農では人間が管理して効率よく乳を生産するために仔牛が生まれるとすぐに母牛と離されるそうですが、ここでは母牛が子育てもする。そんなふうに牛と人との関わり方を考え直してみると、森づくりにとってもいいことがあったといいます。

「ハッピーマウンテンの下層植生のほとんどは笹で、笹山は他の植物がほとんど生えません。しかし、放牧している牛たちが笹を食べると違う種類の草が生え、昆虫や小動物たちが増えます。すると鳥たちも増えました。牛には山の手入れと生態系をつくる能力が抜群にあるんです」(幸山さん)

人間にとっては重労働な「下草刈り」の作業も、ハッピーマウンテンでは牛たちの「”舌”草刈り」が森の荒廃を食い止め、豊かな森づくりの一助になっているそうです。

■山の時間

2日間、山をめぐるさまざまな営みに触れてきました。人の一生では到底抱えきれない山の時間の流れに身を置くと、自分ひとりでできることがいかに小さいかを思い知らされることも多々。でもだからこそ、過去や未来を生きる人々、さらに人間以外の生き物も含めて「他者」と力を合わせることで、ひとりではなし得ないものごとに向かっていけるのが森づくりの尊さであり、醍醐味であるように思えます。

1日24時間という時間の枠を「切り分けて」どれだけ効率よく作業を詰め込むかが問われる「タイパ」の時代に、時間の枠をこえて他者と時を「つなげていくか」を考えてみる。切断ではなく接続する時間の価値を山は教えてくれました。

■関連記事

≫長野県根羽村で「シチズンの森」が始動しました(2024/06/14 )

≫シチズン時計様の「腕時計スタンド」の制作をお手伝いしました(2024/06/28)

「企業の森」は、more treesが各地で進める「多様性のある森づくり」への法人参加型プログラムです。継続的に森づくりへご協賛いただくことで、脱炭素社会の実現や生物多様性の保全、SDGs達成に貢献できるほか、社員研修や植樹体験イベントの開催、地域産材を使ったノベルティの製作など、さまざまな方法で「企業の森」をご活用いただけます。