地域での植林やツアーのレポート、寄付のお取り組み紹介、イベントのお知らせなど、森づくりの歩みの記録です。

「more treesパートナー会2025」を開催しました

オランウータンの森 再生へ。インドネシア東カリマンタン州で植林を実施しました

祝「なえうぇる」苗木初出荷!岩手県住田町で植林を行いました

奈良県天川村で「ウォーターネットの森」が始動しました

25カ所目の活動地!岡山県西粟倉村、株式会社百森と連携協定を締結しました

「企業の森」現地レポ:Salesforce社員と高校生が和歌山県田辺市で森づくりを体験

創立18周年を迎えました

30種・90本の植樹に「鉋」を使った箸づくりも。三重県大台町で株式会社シモジマ様の現地ツアーを行いました。

Before/Afterの写真つき。長野県木曽町で8樹種940本の植林を行いました。

2024アニュアルレポート(活動報告書)が完成しました

地域横断で森づくり。奈良県野迫川村の植栽設計に、大台町と天川村の森林組合もご参加いただきました。

森や木に関する基礎知識やちょっとマニアックな豆知識、森の魅力や課題など、真面目なお話からゆるい話題まで「森」にまつわるストーリーはこちらから。

【教えて!ダイソン画伯vol.1】地域性苗木ってなあに??

【コラム】注目が高まる「ネイチャー・ポジティブ」とは?

コラムシリーズ「森林とカーボン・オフセット」⑤森林を活用した脱炭素経営の事例

【コラム】植える土地が足りない!?

コラムシリーズ「森林とカーボン・オフセット」④脱炭素社会の構築に向けた日本の動向

コラムシリーズ「森林とカーボン・オフセット」③脱炭素社会の構築に向けた世界の動向

コラムシリーズ「森林とカーボン・オフセット」②プロバイダーとなった背景と目的

植林に欠かせない3つの要素とは?

コラムシリーズ「森林とカーボン・オフセット」①カーボン・オフセットとは

なぜ苗木は地産地消が望ましいのか?

【コラム】「保護」と「保全」って何が違うの??

【コラム】新型コロナウイルスに翻弄されるオランウータン

苗木を育てる人がいて、木を植える人がいる。手入れをする人、伐る人、ものづくりをする人がいる。

森のそばで生きる人もいれば、遠くから森を想う人もいる。さまざまな立場で森や木にかかわる「人」に光をあてます。

歓喜も苦悩も奮起もたっぷりと。

オヒョウを植えたいです!北大森林研究会の頼もしすぎる若者たち

一緒に山歩き気分を♪タッキーさんのわくわく植林地調査 in 北海道足寄町

隈研吾 代表理事就任のお知らせ

宮崎県諸塚村 × 爆クラアースダイバー「森の中のピアノ 坂本龍一の音楽とともに」開催のお知らせ

ご報告

『婦人画報』に代表・坂本龍一のインタビューが掲載されました

求人のお知らせ ~渉外スタッフ募集~

【コラム】チーママとオーママ

岩手日報に坂本龍一のインタビューが掲載されました

インターン・ボランティアの募集について

【コラム】トライセクター・リーダー ~垣根を超えて活躍する人材に必要なことは?~

『OUTWARD』に坂本龍一のインタビューが掲載されました

先人が残してくれた木を、感謝を込めて「使う」ということもmore treesの大切な取り組みのひとつ。職人やクリエイターの技や感性によって新たないのちを吹き込まれた木製プロダクトなど、森の恵みを活かした「ものづくり」をご紹介します。

隈研吾デザイン新作「KODACHI」6月25日発売

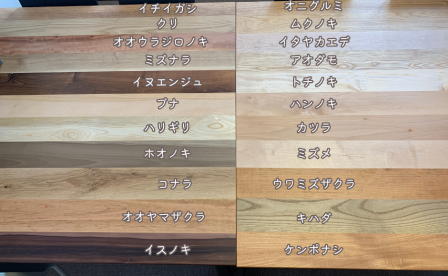

森の多様性を都会のオフィスへ。22種の広葉樹でつくる「irodori」テーブルができるまで

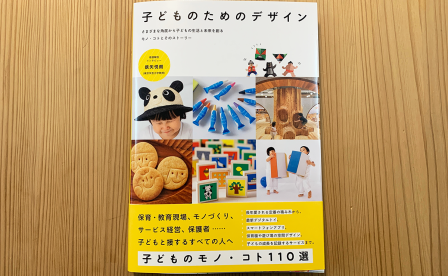

書籍『子どものためのデザイン』(グラフィック社)にtsumikiを掲載いただきました

鳩時計、海の向こうへ。フィラデルフィア美術館《Naoto Fukasawa Things in Themselves》で展示中です(2025.4.20まで)

森や社会の課題解決をデザインの力で。桑沢デザイン研究所の学生さんと「森林の再生とマテリアルとしての可能性」を考えた2日間。

日本被団協の核兵器廃絶への思いを象徴する木製オブジェの制作をお手伝いしました

東京都現代美術館でスタートした「坂本龍一 | 音を視る 時を聴く」展にあわせmore trees POP UP SHOPがオープン!(2025年3月30日まで)

祝10周年!東京ステーションホテル様にて「未来の森を守る」クリスマスチャリティ開催中(12/25まで)

愛され続ける木の温もり。「鳩時計」発売15周年を迎えました

樹齢250年の廃棄物にあらたな道を。4社のラリーで生まれた卓球ラケット端材の再生。

マーション ジャパン様の「ショッパー」「木製ミラー」制作のお手伝いをしました

シチズン時計様の「腕時計スタンド」の制作をお手伝いしました

more treesの活動は、ご寄付をはじめ、多くの方々からのあたたかなご支援や応援の声によって支えられています。

ふだんなかなかお会いできないみなさまに、心からの感謝を綴ります。